Le mobilier perdu de l’abbaye de l’Épau

Le mobilier perdu de l’abbaye de l’Épau

Qu’est devenu le patrimoine mobilier de l’abbaye ? C’est le thème d’une conférence animée, jeudi, par Alexandra Buvigner, historienne de l’art, qui s’appuiera sur les inventaires de la fin du XVIIIe siècle.

C’est un nouveau voyage dans le temps qui est proposé, ce jeudi, à l’abbaye de l’Épau. Alexandra Buvigner, historienne de l’art et chargée de missions patrimoine mobilier au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), abordera la question du mobilier de l’abbaye cistercienne.

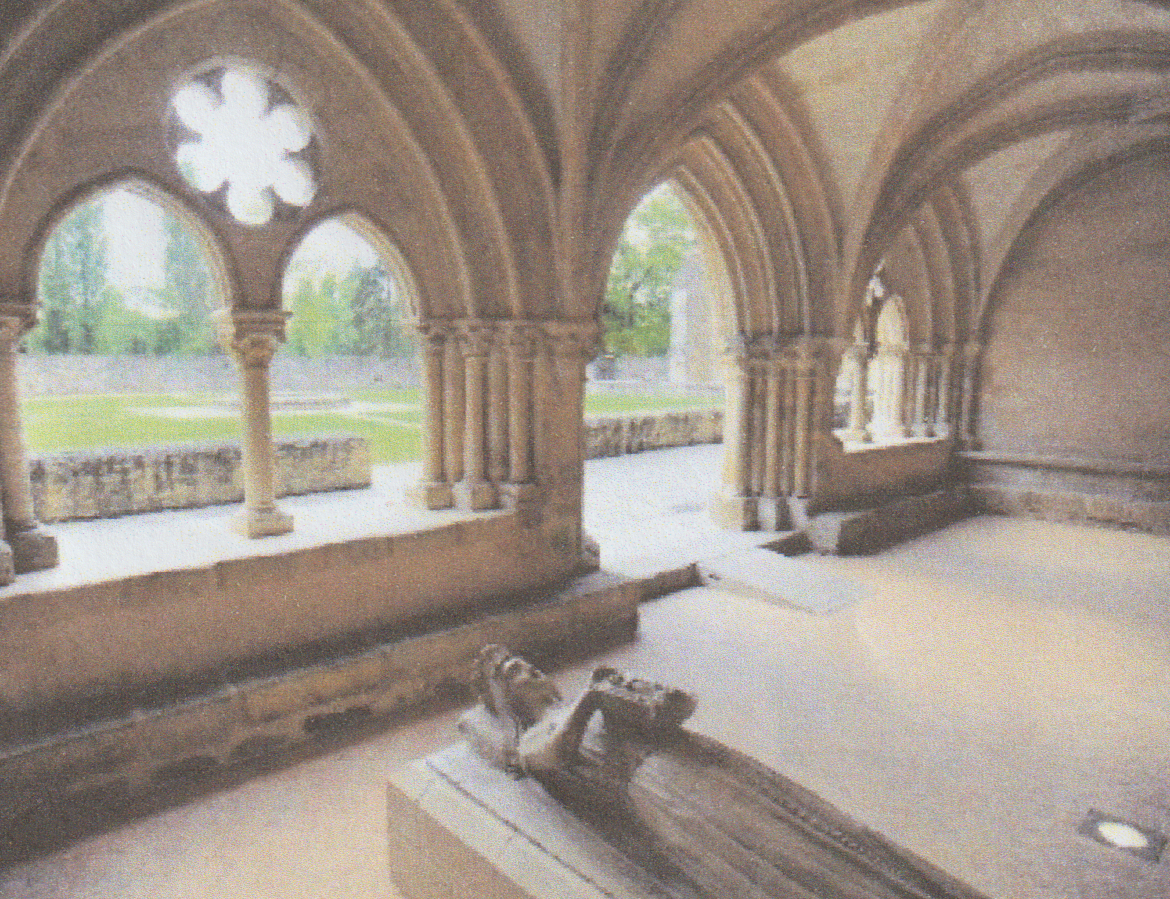

Les bâtiments sont aujourd’hui dépourvus d’ameublement, à l’image de l’église abbatiale sans meubles et objets liturgiques.

sans meubles et objets liturgiques.

En majesté néanmoins, le gisant de la reine Bérengère, sculpté dans la seconde moitié du XIIIe siècle et exceptionnellement conservé, replacé en 2020 dans l’église. La période médiévale sera survolée par la conférencière, qui s’attardera sur la période moderne, les XVIIe et XVIIIe siècles. « Mon point de départ, ce sont les inventaires révolutionnaires. On en réalise deux en 1790 et 1791, indique Alexandra Buvigner. D’autres relevés seront faits en 1902 et 1905, au moment de la séparation de l’Église et de l’État. »

Agrandissement et assouplissement des règles

Alexandra Buvigner note que le cadre « intime » de l’abbaye cistercienne a sensiblement évolué aux XVIIe et XVIIIe siècles, grâce à un assouplissement des règles. Les documents mentionnent un nouvel ameublement des bâtiments qui va jusqu’à la création de chambres individuelles, dans un dortoir désormais cloisonné. « On a même proposé des sortes de chambres d’hôtes. Sur place, il y a un prieur, mais désormais l’abbé commanditaire est à l’extérieur. » L’abbaye s’agrandit avec la construction de l’aile droite et du logis de l’abbé.

À la Révolution, l’abbaye de l’Épau ne compte plus que six religieux, dont la moitié est âgée. Les inventaires, préparatoires à une vente ultérieure, mentionnent des objets usuels mais aussi des œuvres dont de l’liturgiques, dont de l’argenterie promise à la fonte. L’abbaye elle-même est vendue comme bien national : Pierre Thoré, son nouveau propriétaire, y installe une blanchisserie, puis son fils la convertit en exploitation agricole. L’abbatiale est transformée en grange, la chapelle Saint-Sébastien, en atelier de menuiserie.

Au XIXe siècle, l’abbaye souffre mais est moins préservée à partir de 1924 par le ministère des Beaux-Arts, qui entend maintenir l’unité immobilière et foncière de l’ensemble monacal : l’église, la sacristie et la salle des moines sont classées. Un décret qui n’empêchera pas les forces d’occupations allemandes d’utiliser l’abbatiale pour stocker des camions et la salle capitulaires comme atelier de vidange.

« Enquêter sur le mobilier de l’abbaye, c’est récolter beaucoup de points d’interrogations, estime Alexandra Buvigner. Nous avons des mentions du mobilier religieux, comme des ostensoirs et les reliquaires, mais personne ne sait ce qu’Is sont devenus.

Photo du gisant

Emmanuel CHARLOT. Extraits d’un article paru dans Ouest-France, du 18 mars 2025.

Date de dernière mise à jour : 03/04/2025