Immersion historique dans les jardins de Saint-Julien

Immersion historique dans les jardins de Saint-Julien

Patrimoine

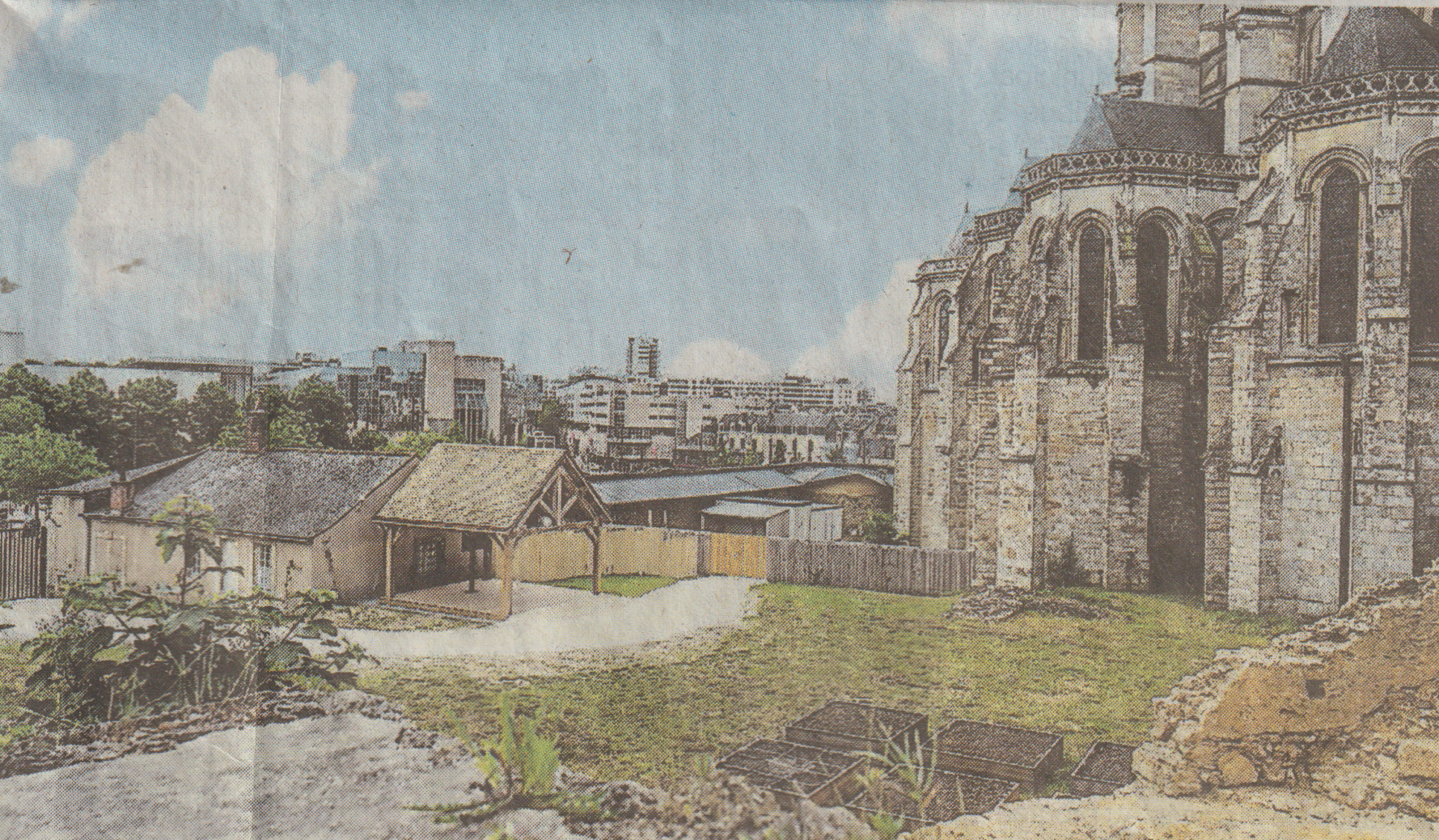

En attendant les aménagements définitifs des jardins de la cathédrale, Sarthois et touristes de passage sont invités à (re) découvrir cet espace habituellement fermé au public en dehors d’une visite guidée ou d’un spectacle.

Jusqu’au 1er septembre, le portail est grand ouvert de 12 à 20 heures et les visiteurs disposent de transats pour prendre le temps d’observer ce lieu chargé d’histoire, de la muraille romaine aux transformations du XIXe siècle. Un film de trois minutes retrace l’évolution de la cathédrale Saint-Julien, chef d’œuvre de l’art gothique dont la monumentalité en fait un des plus beaux édifices de France.

Entre le XIIIe et le XVe siècles, c’est une nouvelle muraille qui vient ceindre un périmètre protégeant la cathédrale mais aussi le bâtiment du chapitre, la chapelle dite « du cardinal de Luxembourg » et un palais épiscopal, plus tardifs. Moins visible que la muraille romaine, le mur médiéval est pourtant encore bien en place au pied du chevet de la cathédrale.

En bas de la vieille ville, le long de la Sarthe, cette même muraille a presque complètement disparu, à l’exception de quelques mâchicoulis en pyramide inversée

Protéger la cathédrale

Grâce aux fouilles menées en 2014 sur la place du jet d’eau, les archéologues savent que s’y trouvait un quartier, probablement une partie de celui des chanoines de la cathédrale. Lorsqu’éclate la Guerre de Cent Ans et que les Anglais menacent la ville (ils la prendront en août 1425), le roi de France demande aux chanoines de défendre la cathédrale dont le nouveau chevet déborde de l’enceinte romaine depuis l’autorisation donnée en 1217, par le roi Philippe Auguste.

Les archéologues estiment qu’à l’époque, l’édifice n’était guère plus haut, avec peut-être des créneaux plus élevés.

Au XIXe siècle apparait un parapet au sommet de la muraille. Le site est alors aménagé en lieu de promenade, au-dessus du chemin de ronde médiéval. Les fouilles ont aussi permis de connaitre le talus d’artillerie, daté du début du XVIe siècle, collé à l’enceinte à l’intérieur des jardins. L’enceinte a en effet évolué en fonction des techniques de la guerre : la poudre à canon, importée en Europe à partir du XIVe siècle, a rendu les murs plus vulnérables au pouvoir des bouches à feu. Le mur de la ville est alors renforcé de terre et c’est ce talus, plaqué derrière la muraille, sur lequel on a aménagé une terrasse d’artillerie.

Au XIXe siècle, la silhouette du mur médiéval évolue notablement avec la quasi-disparition d’un élément massif, la tour d’angle dite « du forgeur » (XIVe siècle). Pour dégager la vue sur la cathédrale, elle est arrasée en 1826.

Extraits d’un article paru dans Ouest-France le 8 août 2024

Date de dernière mise à jour : 13/04/2025